Premium Only Content

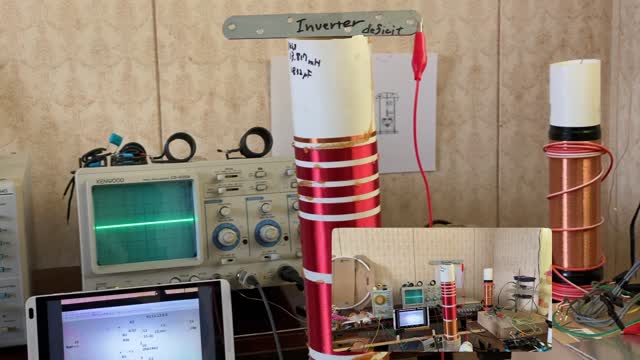

2021.5.20 18ワット昇圧回路テスト

いわゆるインバーターです。今回はシミュレーション結果を踏まえて、一次コイルのスイッチ制御は二次コイル側のフィードバックを使用して実行しています。

昇圧に適した動作周波数が自動的に調整される回路です。回路は発明者にちなんでkacher brovinaと呼ばれています。非常にシンプルな回路ですが、前回以前の動画で示した通りパラメーターを正確に合わせる事でようやく動作する難物です。

ですので途中、冷却ファンを使用しておりますように、熱など動作環境の変化に敏感です。

また今回はカーバッテリーを充電しながら電源電圧12.5ボルトほどで、アース接続なしで動作していますが、各パラメーターはほぼシミュレーション結果の通りです。

12ボルトを2000ボルト弱に昇圧していますので蛍光灯やネオンランプも光ります。蛍光灯の置き方によって光り方が変わっていますが、これは前回動画のシミュレーションでも示した通り二次コイルコイルとアース間の静電容量の微妙な変化で昇圧値が著しく上下していた通り、置き方によって静電容量が変化するためだと思われます。適切な静電容量値になると昇圧効果も高まり蛍光灯も明るく光るものと思われます。

昇圧後の電圧は高いですが電流はごくわずかですので二次コイルに触れても多少チクッとする程度です。周波数カウンターはプローブ接続なしでも正確な周波数を表示しています。二次コイルが放つ電波を受け取っているためです。

周波数はおよそ360キロヘルツで、シミュレーションのフーリエ変換によるスペクトル解析の結果とほぼ一致しています。kacher回路はフィードバックを使用して自動的にこの付近の周波数でコイルが振動するようにスイッチング信号を生成します。

具体的には電源から抵抗を通って流れるトランジスタへのオン信号を妨げる事です。二次コイルとダイオード間に僅かな電流を流す事で、オン信号を妨げています。それによりトランジスタはオフになり、二次コイルもオフになると、オン信号の妨げはなくなり、今度はオン信号が復活します。これを膨大な回数(一秒間に36万回)繰り返して少しずつ電圧を高めています。

例えば筒に穴を開けるだけで簡単に作れる笛ですが、良い音色の笛を製作するには、見た目のシンプルさとは裏腹に、大まかな所からきめ細かな洞察をも必要とするものかもしれません。

-

1:36:16

1:36:16

PMG

1 day ago $0.34 earnedSPECIAL: JUSTICE FOR JEREMY - NOW!

20.3K4 -

1:01:01

1:01:01

TheTapeLibrary

15 hours ago $2.30 earnedThe Horrifying True Story of Summerwind Mansion

32.6K6 -

29:28

29:28

Afshin Rattansi's Going Underground

1 day agoMax Blumenthal on US’ Ukraine Aid Corruption, 'Psychotic' Israel Turning the West Bank into Gaza

38.7K4 -

57:12

57:12

Flyover Conservatives

1 day agoCovid, Control, & Corruption —Dr. Stella Immanuel’s Plan to BEAT the System! | FOC Show

26.3K -

57:13

57:13

Sarah Westall

7 hours agoUnited States in a Two Front War, Identify Military Psyops and Special Operations w/ Jeffrey Prather

65.4K14 -

2:14:05

2:14:05

Quite Frankly

11 hours ago"Open Phones: Philly & D.C. Crashes" 1/31/25

50.5K20 -

1:45:32

1:45:32

2 MIKES LIVE

10 hours ago2 MIKES LIVE #173 Open Mike Friday!

50.3K1 -

54:53

54:53

LFA TV

14 hours agoDemocrats’ Greatest Fear Is Accountability | TRUMPET DAILY 1.31.25 7pm

37.5K17 -

23:15

23:15

Bare Knuckle Fighting Championship

1 day agoBKFC FIGHT NIGHT MOHEGAN SUN FREE FIGHTS

33.4K2 -

5:49:46

5:49:46

Bitfinex

13 hours agoBitfinex Talks Live at PlanB El Salvador - Day 2

34.8K2